September 2025

Fund und Befund des Monats - Hypokaustziegel und Thermen

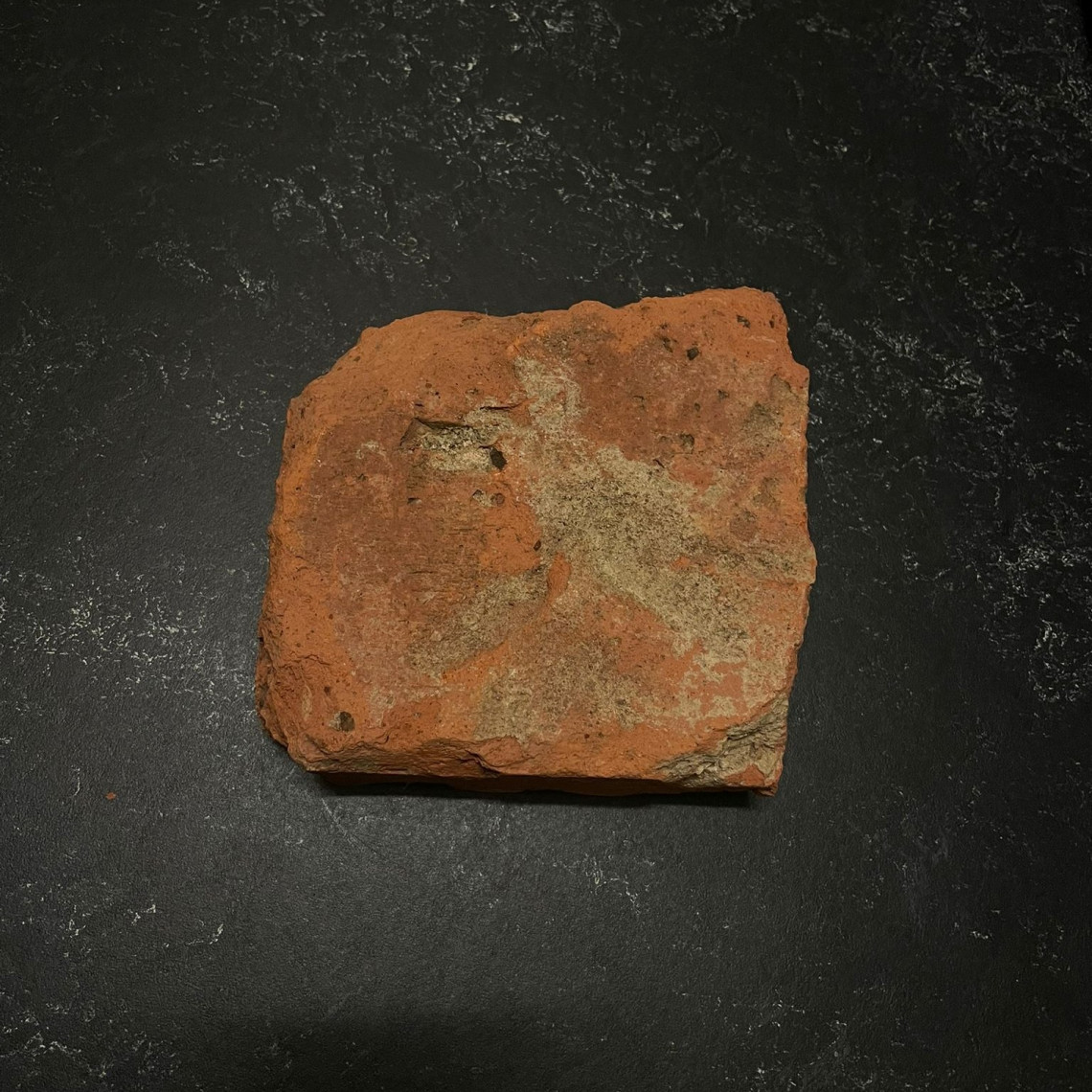

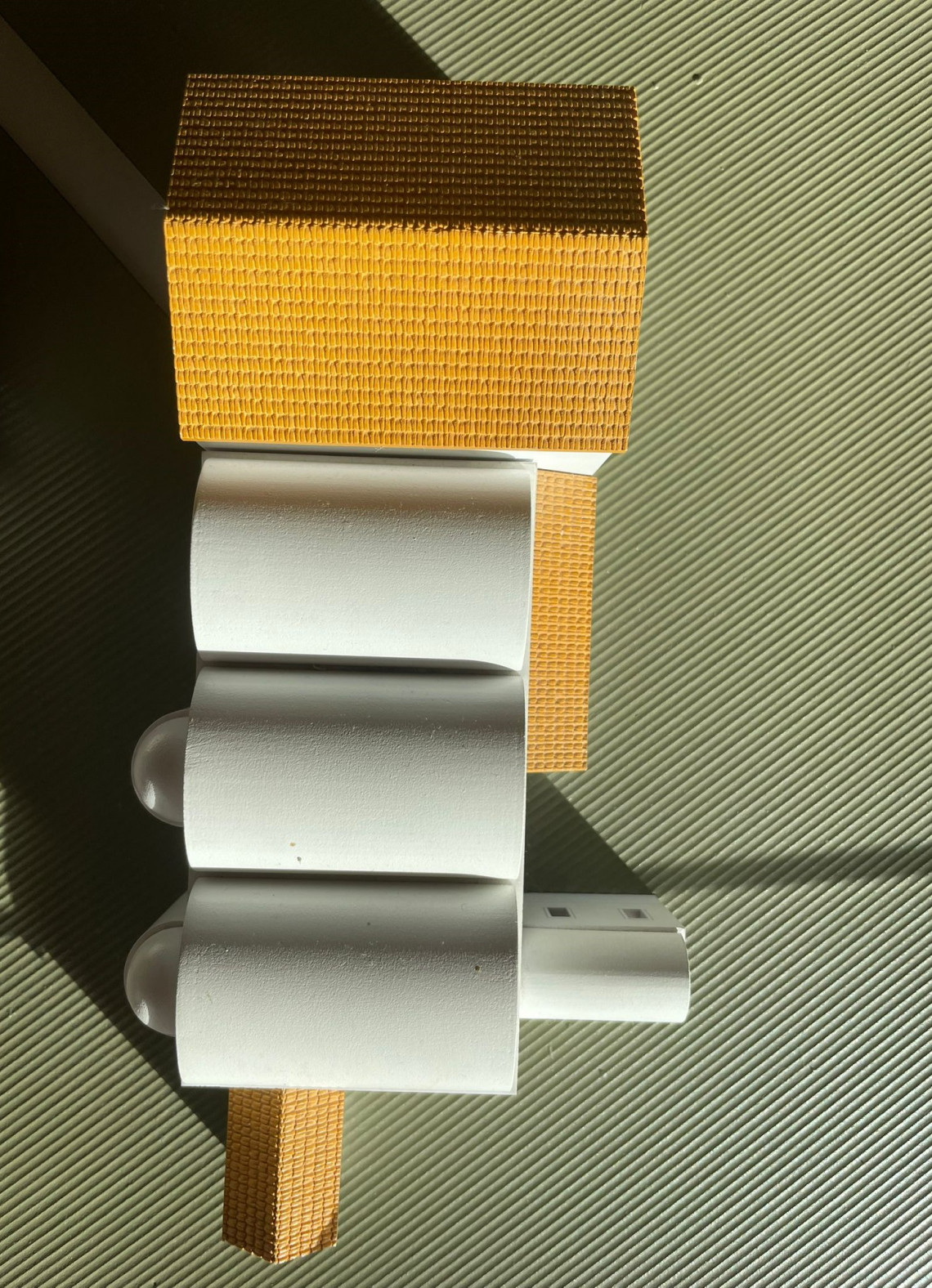

Hypokaustziegel sind runde oder rechteckige, flache Ziegel, die sich aufeinanderstapeln lassen. Mit mehreren dieser aufgeschichteten Türmchen lässt sich der Fußboden darüber tragen. Der Freiraum zwischen den Ziegeltürmen erlaubt es, eine Hypokaustenheizung zu betreiben. Dabei wird mit Feuer aus einem angrenzenden Schürkanal warme Luft durch die Lücken zwischen den Hypokausten geleitet, sodass sich der Fußboden aufheizt.

Diese Form der Fußbodenheizung findet sich in der römischen Antike häufig in Thermen, aber auch in repräsentativen Räumen. Auch die Thermen von Ruffenhofen hatten derartige Hypokaustziegel. Der Fußboden der Kirche der Ortschaft Ruffenhofen besteht aus einer großen Menge dieser Ziegel. Dort wurden sie im Mittelalter nach der Entnahme aus den Resten der römischen Therme zweitverwendet.

Nicht nur bei Kastellen, sondern auch bei Gutshöfen und in Städten waren Thermen sehr verbreitet. Die bekanntesten Thermen standen in Rom und sind nach den Kaisern, die sie für das Volk errichteten, benannt: Trajansthermen, Caracallathermen und Diokletiansthermen.

Übrigens: Frauen durften die Therme vormittags verwenden, Männer nachmittags. Allerdings war es für letztere kostengünstiger, da das Wasser nicht mehr frisch war. Grund für diese Unterteilung war, dass die Frauen das Essen am späten Nachmittag – die wichtigste römische Mahlzeit – vorbereiten mussten.

Fiktive Kurzgeschichte - Besuch der Thermen von Ruffenhofen

Aurelius und Micco betreten die Thermen von Ruffenhofen. Zuerst begeben sie sich in den Umkleideraum (apodyterium). Um die unangenehme Stille des sich nebeneinander Ausziehens zu überdecken, fängt Aurelius ein Gespräch über Geschäftliches an. „Jaja, wird wirklich Zeit, dass die Getreidelieferung kommt, das stimmt…“, murmelt Micco. Er ist in Gedanken versunken. Sein Sohn ist krank. Er ist sein einziges Kind und sowohl er, als auch seine Frau sind mittlerweile zu alt für weitere. Hoffentlich schafft er es. „Na, du bist ja heute abwesend. Vielleicht hilft dir ein kaltes Bad, um wieder richtig bei Sinnen zu sein“, meint Aurelius.

Sie betreten den Raum mit dem Kaltwasserbecken (frigidarium) und setzen sich im hüfthohen Wasser hin. Micco schaudert. „Was ist eigentlich los?“, fragt ihn Aurelius. Micco überlegt eine Weile. Er und Aurelius sind als Händler zwar meist Konkurrenten, aber über die zwei Jahrzehnte, die sie sich nun kennen, doch zu Weggefährten mit freundlichem Umgang geworden. Ja, eigentlich sind sie Freunde. Aber vertraut er ihm so sehr, dass er ihm seine innersten Gefühle offenbart? Er ist beinahe geneigt, ihm vom schlimmen Zustand seines Jungen zu erzählen, doch dann betreten drei ihm unbekannte Herren den Raum und er bleibt stumm. „Nun gut“, sagt Aurelius. „Mir wird kalt, lass uns weitergehen.“

Der Wärmeraum (tepidarium) verfügt über ein Becken mit lauwarmem Wasser und über Bänke. Der Fußboden und die Bänke sind beheizt. Miccos Schwager hat ihm mal erklärt, wie der Aufbau einer Hypokaustheizung funktioniert. Aber das war Micco egal. Vor allem in der aktuellen Situation. Schweigend sitzen sie fünf Minuten nebeneinander. So stehen sie auch synchron auf und begeben sich in den Raum mit den Heißwasserbecken (caldarium).

Gut, dass sie Holzschuhe tragen, sonst würden sie sich die Füße am Boden verbrennen, so heiß ist er. Da sie ungestört sind, ringt sich Micco dazu durch, Aurelius, der sich in der Wanne neben ihm im heißen Wasser sichtlich wohlfühlt, von dem zu erzählen, was ihn belastet. Das ehrlich ausgesprochene Mitgefühl, mit denen seine Schilderungen über den Gesundheitszustand seines Erben beantwortet wird, lindert zwar nicht die Probleme. Aber ein gewisser Trost ist es doch. Zumal Aurelius hinzufügt: „Ich kenne einen guten Arzt im Nachbarkastell. Er schuldet mir einen Gefallen. Ich lasse sofort nach ihm schicken.“ Vielleicht kann es doch helfen sich einem Freund anzuvertrauen. Micco hofft es sehr.